労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる必要があるため、コアタイムの時間帯を除き、ある時刻までの出勤や勤務を命じることはできません。

解説

1 フレックスタイム制の制度概要

フレックスタイム制は、清算期間内(3か月以内)での総労働時間(単位期間中の所定労働時間)、労働することを条件に、1日の始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる制度です(労基法32条の3)。

上記総労働時間は、清算期間の長さに応じた法定労働時間の総枠(「1週の法定労働時間40時間×清算期間の歴日数÷7」で計算)の範囲内で定める必要があります。

この制度の下では、清算期間を平均し週法定労働時間(40時間)を超えない範囲内で、労働者が所定労働日の始業・終業時刻を決定することを委ねるものなので、時間外労働となるのは、清算期間中の実総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた部分です。このため、1週40時間や1日8時間の法定労働時間を超えた労働がされたとしても、法定時間外労働にはなりません。したがって、割増賃金の支払は、清算期間終了時に行ないます。

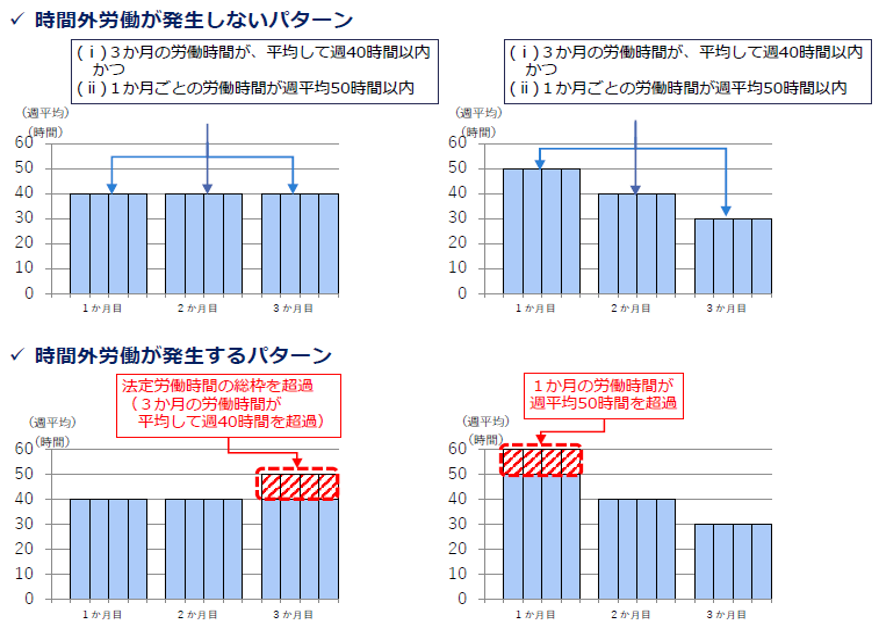

ただし、清算期間が1か月超の場合は、特定の月に労働が集中し、長時間労働となることを防止する観点から、清算期間を1か月単位で区分した期間(最後に1か月未満の期間があればその期間)ごとに、労働時間が週平均50時間超となった部分(「50時間×区分期間の歴日数÷7」で算出される法定労働時間を超える部分)は、法定時間外労働となります(労基法32条の3第2項)。この場合は、清算期間の途中であってもその都度の割増賃金の支払が必要です。このため、清算期間が1か月超の場合は、①清算期間を1か月ごとに区分した期間で週平均50時間超となった労働時間への割増賃金(これは、区分期間ごとの賃金支払期に支払う)と、②清算期間の総実労働時間のうち、清算期間に応じた法定労働時間の総枠を超えた時間(①の時間は除く)への割増賃金(清算期間の最終月の賃金支払期に支払う)の支払が必要です。

なお、清算期間を3か月間とした場合の時間外労働のイメージは以下のとおりです(出所:厚労省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」)。

2 労働者にある時刻までの出勤や勤務を命じることの可否

フレックスタイム制は、既述のとおり労働者に所定労働日における始業・終業時刻の決定を委ねる制度です。

このため、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)を設けている場合は、使用者はその時間帯での勤務を命じることはできますが、コアタイム以外では会議や取引先との打ち合わせ、その他の業務への対応のために、ある時刻までの出勤や勤務を命じることはできません。該当日のコアタイムを繰り上げまたは繰り下げることで対応することも考えられますが、これは、労使協定及び労働契約(就業規則)上の根拠がなければ、使用者の一方的指示で行うことはできません。

したがって、繰り上げ、繰り下げの定めもない場合は、コアタイム以外で上記のような業務に対応させるには、労働者に具体的必要に応じて個別に同意を得る必要があります。同意をとり、コアタイム外での労働をさせた場合は、始業・終業時刻の決定が労働者に委ねられていることは損なわれないので、フレックスタイム制が適用されます。

他方で、この同意をとらずに、コアタイム外での労働を命じ、実際に労働がされた場合は、労働者に始業・終業時刻の決定を委ねるという要件を満たさなくなるので、その事由がやむまでの期間(例えば、会議や打ち合わせへの参加を命じたならば、それが終了するまで)は、フレックスタイム制の適用は受けられません。また、この場合は、勤務を命じた特定の時刻前後の労働時間をも通算して、その1日の労働時間が法定労働時間8時間を超えれば割増賃金の支払が必要になるとともに、標準となる1日の労働時間(フレックスタイム制の適用を受ける労働者が、年次有給休暇を取得した場合の賃金の算定基礎となる時間であり、労使協定において定めるもの)を、清算期間中の総労働時間(所定労働時間)から控除すべきとの見解(東大労働法研究会「注釈労働基準法下巻546頁」)もありますから、やはり同意をとるべきでしょう。

その他、実務上の工夫としては、労働者に予め、出勤・退勤時刻の予定を申告させて、その範囲内で必要な業務遂行を命じることが考えられます。

なお、フレックスタイム制においては、労働者は私生活上の都合と業務上の必要性を調整し、対応すること、自身の業務を時宜に応じて対応することが求められます。このため、上記の同意をせずに、コアタイム外での労働に従事せず、その結果、客先のアポイント依頼を拒否する等、業務に支障を来たした場合は、勤務成績等の人事考課で不利益な査定をし、そのような間接的な強制にて、同意を促すことも可能だとの見解(前掲注釈労基法下巻545頁)もあります。また、上記のように業務に支障を来たすことは、業務命令違反として懲戒処分の対象にもなり得ると考えられ(就業規則上の懲戒事由に該当することが前提)、かかる処分を通じた間接的強制も可能だと考えます。

(荒川)